浦島太郎と羽衣伝説

投馬国には、但馬の天日槍(アメノヒボコ)伝説だけでなく、多くの伝承や神話があります。そして、そのほとんどが丹後の国を起源とする伝説です。

記紀に描かれた神話や、丹後国風土記からの引用による物語など、『伽話の宝庫』とも言える場所なのです。

投馬国は、対馬海流が引っ掛かる場所なので、中国や朝鮮半島からの渡来人が多く、神話が発生する地理的要因が大きかったのでしょう。

今回は、投馬国(丹後・丹波・但馬)で語り継がれている伝説のうち、浦島太郎と羽衣伝説に焦点を当て、物語が発生した要因を洞察します。

丹後国風土記は現存していません。逸文という、ほかの文献における引用という形で、その内容が知られています。この中には数多くの伝説が残されています。有名なところでは、浦島太郎と羽衣伝説です。

どちらの伝説も日本全国に広がり、時代毎にストーリーが変化して、室町時代の『御伽草子』という冊子に編集された際に、現在の形になったようです。

まず、浦島太郎です。現代のお伽噺の元になったストーリーは、『日本書紀』『万葉集』『丹後国風土記逸文』に記述が残っています。

丹後国風土記では、浦島太郎ではなく浦島子という名前の人物が主人公です。

ここでのあらすじは、まず、一人で漁に出た浦島子が、亀の化身の女性と出会い、彼女の住む国へ渡ります。そこで結ばれ、平和な時を過ごしました。3年後に丹後の国に帰って来てみたら、300年もの時間が経過していた、というストーリーです。

この物語は、日本海沿岸地域だったからこそ、成り立ったと思われます。それは、日本海には、対馬海流とリマン海流が流れていて、中国大陸との間で巡回しているからです。

日本海の沖合で遭難して漂流すると、対馬海流からリマン海流へと流されて、中国東北部に流れ着きます。そこが夢の世界・竜宮城だったのでしょう。そして、竜宮城である中国東北部から帰る場合には、リマン海流から対馬海流へと流されれば、再び日本海沿岸地域に戻って来れるのです。

このように浦島太郎伝説は、丹後の国の漁師が、漂流して中国大陸へ流れ着き、何年も後になって再び帰って来たという実話が元になっているのではないでしょうか。

なお、この日本海巡回航路は、奈良時代の遣渤海使の公的な航路でもあり、弥生時代の大陸との「鉄」の交易のルートの可能性も考えられます。以前の動画で考察していますので、ご参照下さい。

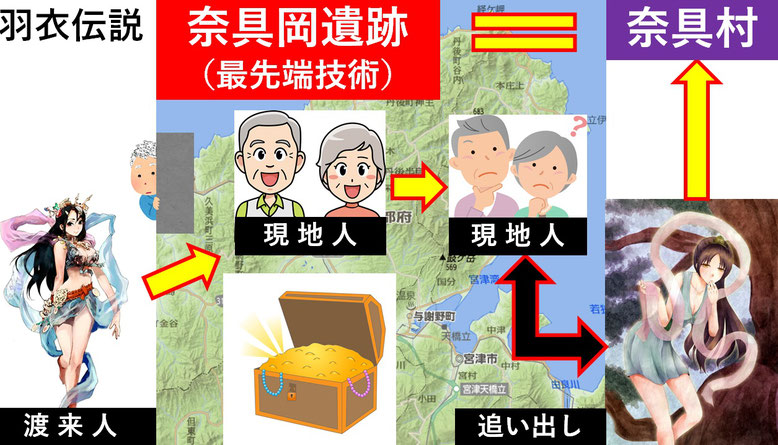

一方、京丹後市峰山町を舞台とした羽衣伝説は、丹後の国に流れ着いた渡来人の実話が元になっているように思えます。

このお伽噺のあらすじは、まず、

1.天から舞い降りた天女が水浴びしている隙に、老人が羽衣を隠してしまいます。

2.天女は天上へ帰れなくなり、老夫婦の子として引き取られます。

3.天女は酒造りにたけ、老夫婦は金持ちになります。

4.十数年後、老夫婦は自分の子ではないと言って、天女を追い出してしまいます。

5.天女は、漂泊した末に奈具村に辿り着き、そこに鎮まった、となっています。

この話の「天女」を「渡来人」とすれば、現実的でしょう。

1.丹後の国に漂着した渡来人たちは、現地の民衆が所持品を取り上げしまいます。

2.渡来人たちは、帰れなくなり、この地に滞在します。

3.渡来人たちは、先進技術を持っていたので、丹後の国は栄えることになります。

4.現地の民衆は、技術を習得した後、渡来人たちを追い出してしまいます。

5.渡来人たちは、放浪した後に、奈具村で定住する事になった、という事です。

なお奈具村は、丹後半島の弥生時代の最先端技術が出土した奈具岡遺跡のある場所です。

羽衣伝説は丹後国風土記のほかに、近江国風土記でも見られます。ストーリーはよく似ていて、天女が天上へ帰って行った点が異なっています。舞台は、近江北部の余呉湖という小さな湖です。この地は、越前・敦賀のすぐ近くにあり、邪馬台国・越前と投馬国・但馬との関係も匂わせます。

前回紹介した渡来人伝説、但馬のアメノヒボコが、越前・敦賀のツヌガアラヒトと同一人物であるという共通点です。

伝説や神話という根拠の希薄な資料とは言え、投馬国(丹波・丹後・但馬)と邪馬台国(越前)とが根底で結びついていたのでしょう。

なお、羽衣伝説の最も有名な場所は、静岡県の三保の松原です。ところが、これは近江国風土記のストーリーとほぼ同じです。おそらく後の時代にコピーされて、利用されたものと思われます。

投馬国には、徐福伝説などの渡来人伝承も残っており、古来より中国・朝鮮との深い繋がりを窺わせます。また、海部氏系図という海人族の最古の家系図も発見されています。この家系図については、邪馬台国との関連性を指摘している研究者も存在します。

いずれにしても、投馬国(丹後・丹波・但馬)には、弥生時代から古墳時代に掛けて、多くの渡来人たちが来航していた事は間違いありません。それにより、当時の最先端技術を活用した強力な勢力が確実に存在していたのでしょう。

次回は、弥生時代以降の投馬国の様子を考察します。